7月13日,由北京东方美食研究院牵头起草的国际标准《食学:概念与框架》专家研讨会通过 Zoom 平台顺利召开。本次会议由贸易发展与标准合作组织(ODCCN)主办,来自中国、罗马尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、比利时、白俄罗斯、斯洛伐克及意大利的多国专家齐聚线上,围绕《食学:概念与框架》国际标准的完善展开深入研讨,为推动食学领域国际标准的系统化、规范化凝聚全球智慧。

本次会议由 ODCCN 秘书长姚歆主持。会议伊始,姚歆秘书长阐述了《食学:概念与框架》国际标准的核心价值与现实意义。他指出,该标准的制定旨在构建一套整合食物、食者与食序的交叉学科知识体系,为全球食物系统的可持续发展提供统一的概念参照与框架指引,对促进国际食学领域的交流合作具有重要奠基作用。

随后,起草组成员刘纪平就标准意见处理情况进行说明。她提到,5 月 28 日,ODCCN 已组织召开《食学:概念与框架》亚洲专家组会议,重点探讨了食学国际标准的框架结构建设。专家们围绕标准的整体框架设计、概念定义的精炼性与准确性、术语分类的优化及标准体系的实用性等关键问题提出了诸多建设性建议。起草组对所有意见进行了系统梳理、深入讨论与针对性处理,为本次会议的研讨奠定了扎实基础。

专家讨论环节,各国学者结合自身研究领域与区域文化背景,对《食学:概念与框架》草案提出了细致且富有针对性的意见,为标准的优化提供了多元视角。

波斯尼亚和黑塞哥维那巴尼亚卢卡大学的Vesna Mrdalj教授肯定了标准的原创性与前瞻性,同时表示标准应强化与联合国可持续发展目标的关联性,为可持续目标提供实际的指导意义。

比利时列日大学的 Hossein Azadi 教授则聚焦于标准的系统性与实践性。建议从微观、中观、宏观不同层面,阐明食学的应用与定位,增强食学标准的现实指导意义。

罗马尼亚东欧非传统文化协会主席Iulia博士强调,食学研究应充分融入文化维度。她指出,世界范围内各地区的哲学、宗教、遗产等因素对饮食行为有重要的影响;不同文化对食物的认知有差异,无论是中国 “阴阳” 理念还是欧洲饮食思想都应涵盖在国际标准中,增强标准的文化适应性。

此外,白俄罗斯波列西耶国立大学的 Maryia Samakhavets 教授、斯洛伐克尼特拉农业大学的 Lubica Bartova 教授、意大利比萨大学的 Alessandra Guidi 教授也纷纷发表意见,为食学国际标准完善提出了指导性意见。

与会专家一致认为,《食学:概念与框架》国际标准的制定是一项具有开创性的工作,需充分吸纳全球多元智慧,兼顾学术严谨性与实践指导性。

本次研讨会的召开,为《食学:概念与框架》国际标准的完善注入了新的思路与动力,接下来,起草组将结合本次研讨意见,对草案进行修订完善,形成第三版工作草案。并于9月初、10月初分别召开研讨会议进一步凝聚共识。标准将于2025 年 10 月在“第五届世界食事论坛”上正式发布,以推动全球食学领域的标准化发展。

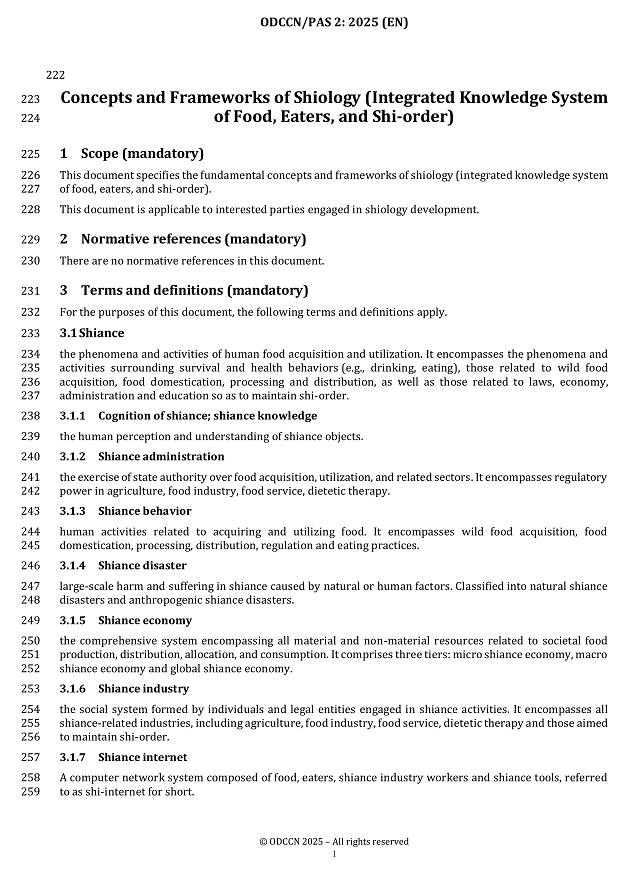

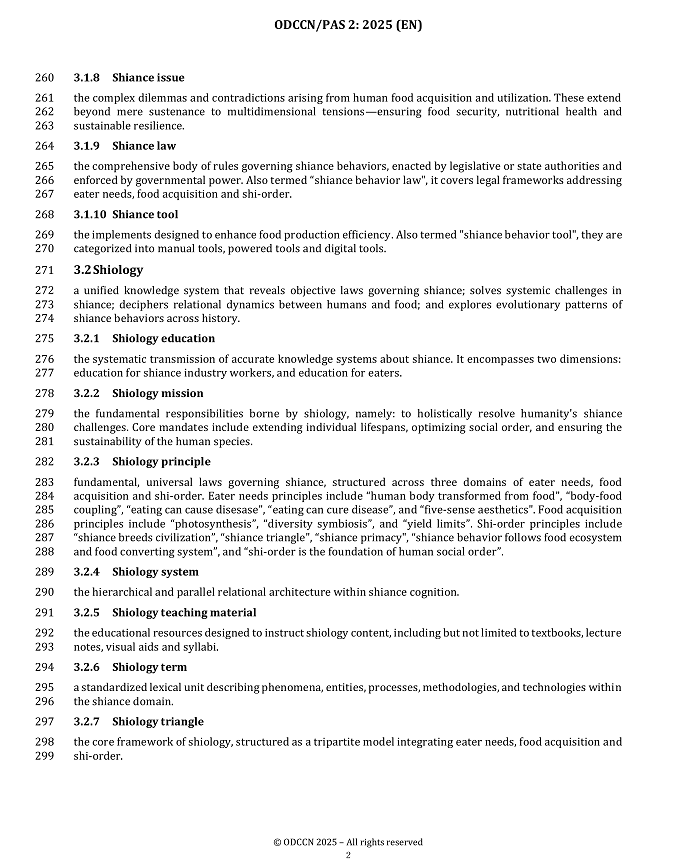

国际标准《食学:概念与框架》草案如下:

联系人:张先生 邮箱: Secretariat@shiology.world